先週金曜に発表があった米雇用統計が好調な結果だった為、年内の米利上げの可能性が高まり、全体的にドル高となった週でした。「ドル円」では8月後半から続いていた119円~121円の「レンジ相場」が終了したので、「トレンド相場」に突入する可能性がでてきました。

先週のような相場の転換期は、ストラテジーにとっては不利に働きやすいのですが、そんな中「Cloud NINE EURJPY」はユニット投入後3週連続で、過去最高利益を更新する好調さを維持しています。

3週連続!過去最高利益更新の「Cloud NINE EURJPY」

先週は、米ドルへの注目が強まっていたこともあり、ユーロ円の値動きはあまり大きくありませんでした。

それでも「Cloud NINE EURJPY」はトレンドに合わせて仕掛けをしっかりとできており、手仕舞いも早く良いタイミングで実施できています。

11月6日の米雇用統計発表時も売りポジションを持っていましたが、ユーロドルやドル円に比べれば値動きが無かったこともあり、プラストレードで終えています。

現在も「売り」を仕掛け、ユーロ安、円高方向へのポジションを持っている状態です。

先週もプラスでしたが、それまでの利益更新とは内容が少々異なり、”微増”での利益更新となっています。「Cloud NINE EURJPY」は高勝率タイプでもレンジ相場タイプでもなく、200Pips以上のトレンドが発生する相場を得意とする完全なるトレンドフォロータイプです。

先週のような相場が続くとなるとそのうちマイナスに転じてしまうので、クリスマス前までにトレンドが出ることを狙いながらも、レンジ相場が2,3週続くようであれば一時停止をして、得た利益を守る必要があります。

テラスユニットの3つのストラテジーで米雇用統計時に損切り。

米雇用統計による急激なドル高による損切りをしたのは、

「QQtrain AUDUSD」

「KAGI USDJPY」

「piranha USDJPY」

の3つのストラテジーです。週単位で見てマイナストレードとなっていますが、金曜日の雇用統計発表時の急激な値動きでの損切りが大部分を占めるため、ユニットとしては運用の継続をします。

「piranha USDJPY」は雇用統計時のトレード以外ではプラスを積み上げていますが、「QQtrain AUDUSD」はそれ以外のトレードもぱっとしないで、来週には停止の判断をしたいと思っています。

損益曲線の「押し目」で高勝率ストラテジー「DELSOL EURUSD」を追加

80%を超える高い勝率の「DELSOL EURUSD」が、先週マイナストレードとなり、現時点でも-688pipの含み損益を抱えている状態となりました。

まさに、「押し目」タイミングと言えます。高勝率ストラテジーがプラスを積み重ねてきておりここに来て一時的なマイナスとなっていますので、投入のタイミングとしてもよいと考えられます。

もちろんマイナストレードの後にマイナストレードが続くことはありますが、今回のように、「売り」での連勝を続けてきた中、「買い」に判断を変更し、4連敗ともなれば、相場転換を乗り越え、新しい流れに上手くロジックがあわせていく可能性が高いと考えます。

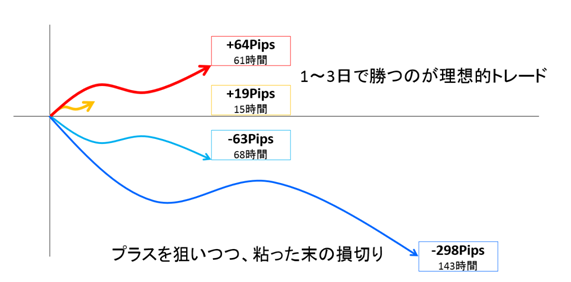

DELSOLの特徴は、「+60pips前後の徹底した利益量産」と「-300pipsの粘りの損切り」の絶妙なバランスです。

60pipsのプラストレード数回で損切り分を相殺することができます。そのため1,2回の損切りであれば、挽回は早いのが魅力です。

逆に4ポジション全てで損切りをするような場合は、大きなドローダウンとなってしまいますが、下図のようにトレードに要する平均的な時間を見るとかなり偏りがあります。

理想的な勝ちパターンはエントリーから3日以内に決済をするケースです。

平均3日以内の決済であれば、大きな負けは少ないと言えます。

長く保有する場合は、大きなマイナスとなるか、耐え抜いた末にプラスに転ずるかという可能性を秘めていますが、リスクを冒さないで4日以上のポジション保有になったら手動で決済すると言う判断も有効だと言えます。

テラスユニットでは手動決済は行わずストラテジー任せを前提として取引設定額[ 10k ]で運用開始とします。

ドカンの可能性があるストラテジーなので、-500pipsの損失での運用停止としながらも、含み損を大きく抱えたときは手動での損切りも考えておくと良いでしょう。

また連勝が強みのストラテジーなので、負けトレードが増えるようのであっても停止をします。

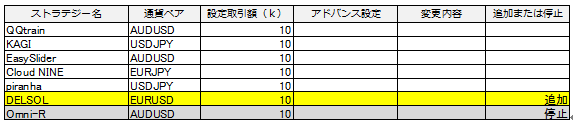

<今週停止するストラテジー>

・「Omni-R AUDUSD」

9/28から運用開始しており、累計で-286pips(執筆時点での含み損益含む)という状況で、撤退ルールとしている-500pipsには達していませんが、今週「DELSOL EURUSD」を追加する為に、外します。

最新のユニット表は以下の通りです。