2021年1月21日にプロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)はコーポレートアクションにより1:2の分割が発生しました。

当記事は分割後の修正版認定ビルダープログラムの解説記事となります。

修正前の認定ビルダープログラムの解説記事はコチラをご参照ください。

はじめまして!鈴と申します。

この度は、インヴァスト証券さんの認定ビルダーに選ばれたので、株と為替を組み合わせた設定を解説していきたいと思います!

「トライオートで不労所得を構築したいけど、どういう設定を組んだらいいか分からない」

「相場を予想して設定を変更していくなんて無理。」

「初心者でも運用しやすい設定を教えて!!」

こういった疑問に答えていこうと思います(^^♪

≪株&為替のエースコンビナスダック100トリプル豪ドル/NZドル≫の特徴

①上昇傾向の株式とレンジ相場の為替の組合せ

②ショック相場に強いオージーキウイで暴落をカバー

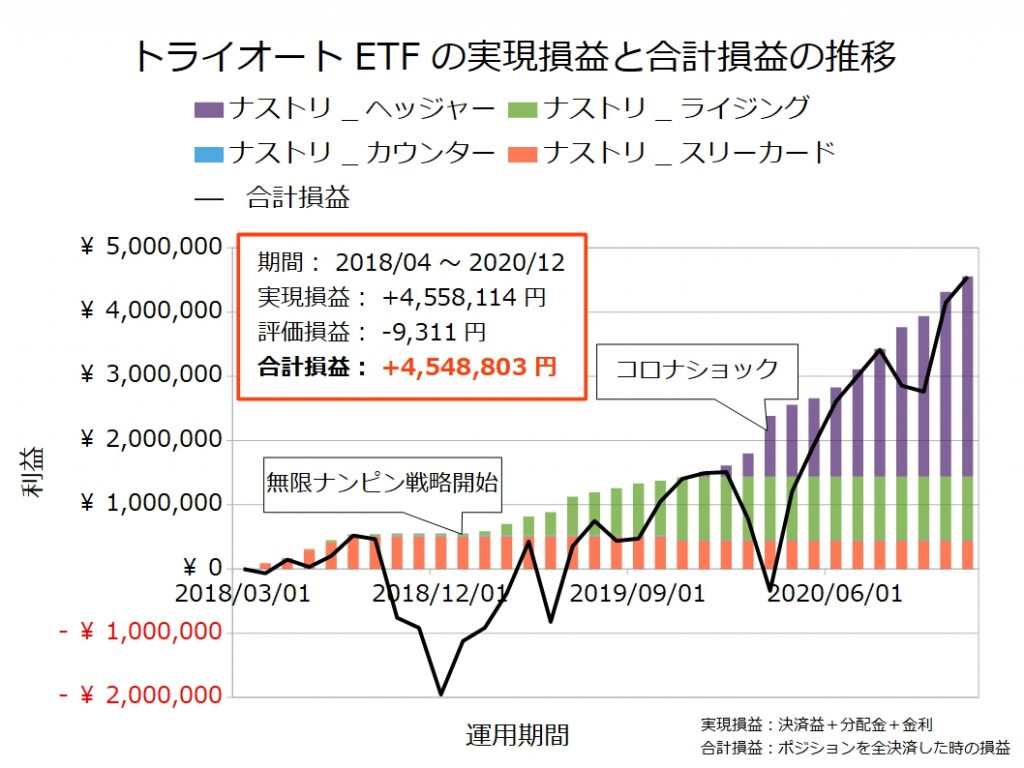

この記事を書いている鈴はトライオートETFを約3年間運用し、月平均10万円以上の利益を得ています。

≪鈴のトライオートETF運用実績≫

実現損益:+4,558,114円

評価損益:-9,311円

合計損益:+4,548,803円

※2021年1月時点

トライオートは長期的に上昇傾向の銘柄やレンジ相場を形成する銘柄などが用意されており、選択を誤らなければ利益を積み上げやすいと思われる仕組みです。

今回はわたしも活用しているトライオートを利用した設定を解説していきます。

1.株&為替のエースコンビナスダック100トリプル豪ドル/NZドル特徴

まずはわたしが考案した『株&為替のエースコンビナスダック100トリプル豪ドル/NZドル』の特徴を紹介していきます(^^♪

① 上昇傾向の株式とレンジ相場の為替の組合せ

② ショック相場に強いオージーキウイで暴落をカバー

1-1.①上昇傾向の株式とレンジ相場の為替の組合せ

一般的に株式は上昇傾向、為替はレンジ相場を形成する傾向があります。

今回はその2つを組み合わせた戦略です。

まず株式ですが、今回採用したナスダック100はアメリカの優良企業100社の詰め合わせなので、アメリカ全体が衰退しない限りは上昇が期待できます。

なにせダメな企業は外され、好調の企業に入れ替わっていくのですから、ちょっとズルいですよね(^_^;)

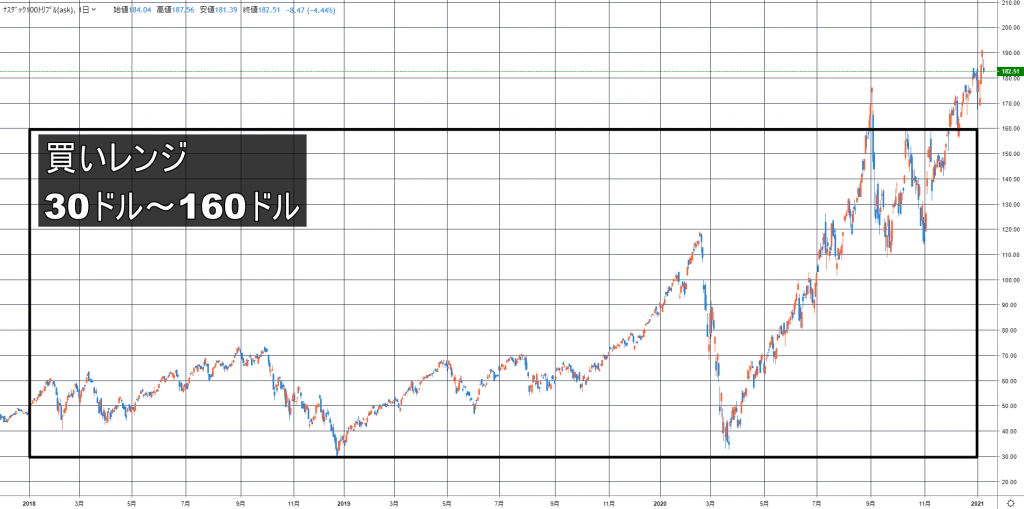

また、今回運用するナスダック100”トリプル”は通常のナスダック100に比べて、3倍の値動きになるように設計されており、『長期的に上昇傾向かつ激しく上下に振動する』銘柄になっています。

長期的に上昇傾向で激しく上下に振動するとは買い⇒売りを繰り返すトライオートにとって、利益を出しやすそうな銘柄ですよね(^^ゞ

出所:鈴 作成

続いて為替ですが、今回採用したオージーキウイ(豪ドル/NZドル)はオーストラリア(オージー)とニュージーランド(キウイ)の通貨の組合せです。

豪ドル/NZドルのことなんですが、オージーキウイの愛称で親しまれています。

両国は地理的にも近く、関係性も強いので、それぞれの通貨である豪ドルとNZドルも強い相関性を持ちます。

そのため、レンジを形成する為替の中でも非常に狭い範囲で上下する傾向があり、トライオートのようなリピート系の自動売買に最適な通貨ペアと言えます(^^♪

1-2.②ショック相場に強いオージーキウイで暴落をカバー

トライオートのような買い⇒売りを繰り返すリピート系の自動売買で避けるべきはロスカットです。

ショック相場など大暴落で、想定以上の含み損を抱えロスカットしてしまうと積み上げた利益が帳消しになってしまいます。

そこで今回はショック相場に強い、オージーキウイ(豪ドル/NZドル)を組み入れます。

例えば豪ドル/円やNZドル/円を運用する場合、ショック相場では豪ドルやNZドルは売られ円は買われるので、基本的に暴落します。

しかし、オージーキウイ(豪ドル/NZドル)の場合、どちらの通貨も売られるので、ショック相場での変動が小さい傾向にあります。

出所:鈴 作成

出所:鈴 作成

出所:鈴 作成

豪ドル/NZドルも下落していることは間違いありませんが、クロス円の通貨ペアと比べると衝撃が小さいことが分かると思います。

ショック相場の時、株のナスダック100トリプルは暴落しますが、為替のオージーキウイ(豪ドル/NZドル)は変動が少ないので、ショック時に暴落する銘柄を2つ運用するのに比べると衝撃をなだらかにすることができます。

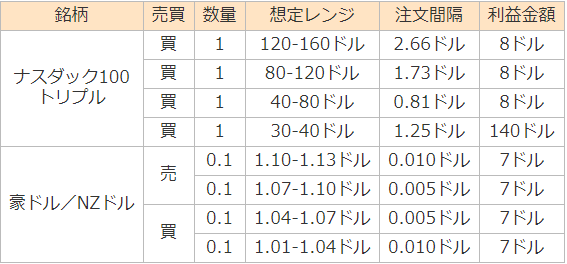

2.株&為替のエースコンビナスダック100トリプル豪ドル/NZドルの設定内容

2-1. ナスダック100トリプルの設定解説

▼【想定レンジ】ナスダック100トリプル

長期的に上昇相場という利益を狙える形状のため、変な小細工は行わずに30ドル~150ドルに注文を敷きつめています。

下落方向についてはコロナショック時の最安値が32ドル程度だったので、それ以上の暴落があっても一瞬のことで取り零しは少ないと判断、上昇方向については分割を考慮してレートを設定(最高値のポジションが決済されるのは158ドル)しました。

分割とは

ETFは取引の利便性を考慮し100ドル前後での取引が前提となっています。

ETFにおける分割とは株式の分割同様、既に発行されている株式を、1株を2株、3株などに分割することを指します。

価格は分割した割合によって調整され、理論上資産価値には影響はありません。

例えば、株価が1,000円の株式が1:2の株式分割(1株を2株に分割)をした場合、分割後の保有株数は2倍になりますが、理論上、1株の株価は500円となります。

引用:コーポレートアクションについて

ちなみに2021年1月は、TQQQにおいて1:2の分割がなされました。

また、更に昔の実績では2018年5月に160ドル×1→50ドル×3へと3分割されたこともあります。

出所:鈴 作成

分割されずに170ドルを超えて上昇したこともありますが、その後すぐに下落したため、バブルのような過熱状態だったと推察できます。

過熱状態の場合はすぐに下落するので、無理に高値を追いかける必要はなく、160ドル以上で定着する場合は分割されると判断し、このレンジにしました。

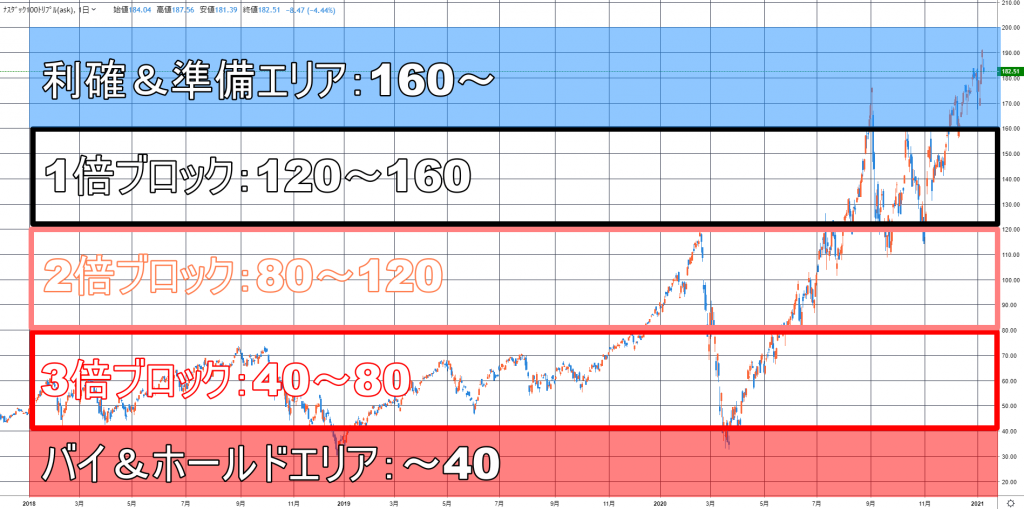

また、単純に仕掛けるだけでなく、ナスダック100トリプルを『3つのブロック』と『2つのエリア』に分けることで資金効率を向上させています(#^.^#)

出所:鈴 作成

基本的には30ドル~160ドルまでに注文を敷きつめたほったらかし戦略を目指しますが、随所に利益率を向上させる工夫をちりばめました(#^.^#)

2-2.3つのブロック

取引の中心となる3つのブロック(40ドル~160ドル)では、注文数を

3倍ブロック(49本) > 2倍ブロック(23本) > 1倍ブロック(15本)

と、少ない必要資金で済む低レートの時ほど、より多くのポジションを持つように注文数を調整しました。

2-3.バイ&ホールドエリア

確率は低いですが、40ドル以下まで下落した場合はラッキーポジションと考え、ホールドします。

現在は低金利のため、金利の負担も少なく、すぐに決済したら勿体ないです(^^ゞ

2-4.利確&準備エリア

資金効率を上げつつ30ドルまで耐えられる設定にするため、160ドルを超える高値では保有したポジションを利確するだけで新規のポジションは持ちません。

次の分割に備える準備期間という位置づけ!!

それから利益幅についてはシミュレーションを行い適切な数値を設定しています。

正確にはコロナショック以降、一方的に上昇した期間があるので、20ドル、30ドルとかなり広い利益幅にした方がシミュレーション結果は良かったです。

ただ、コロナショック以降の一方的な上昇相場が平時とは考えにくいため、10ドル以下の利益幅で成績が良かったものを採用しました。

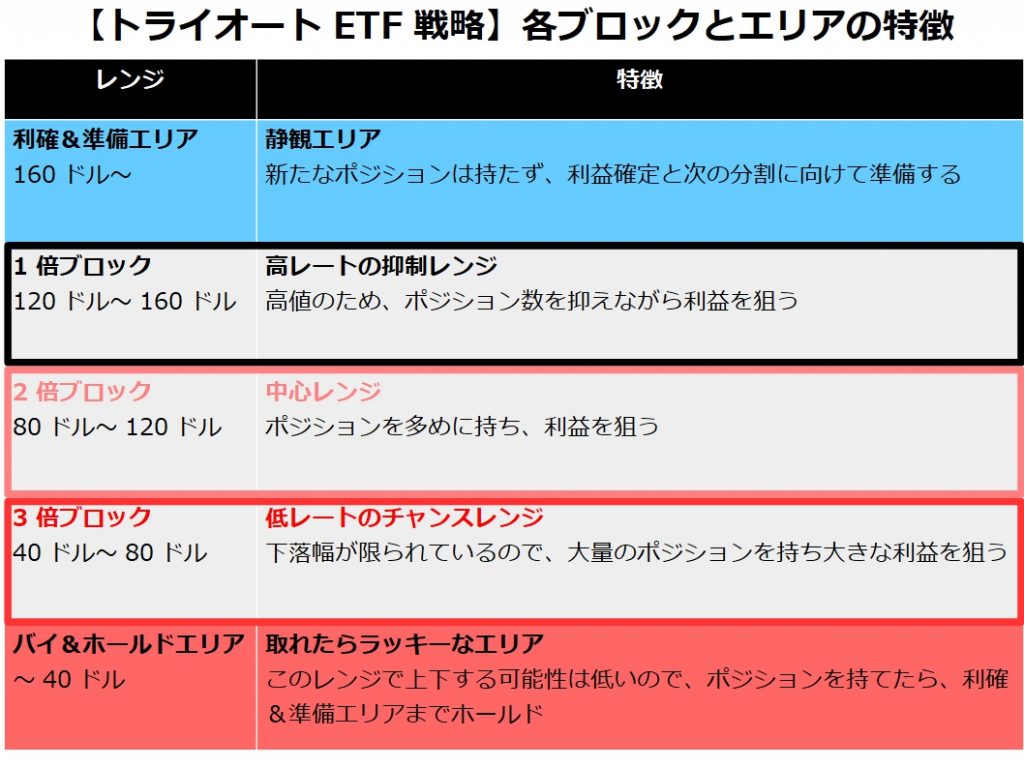

2-5.オージーキウイの設定解説

出所:鈴 作成

2014年以降は同じレンジで推移していると判断し、注文を仕掛けました。

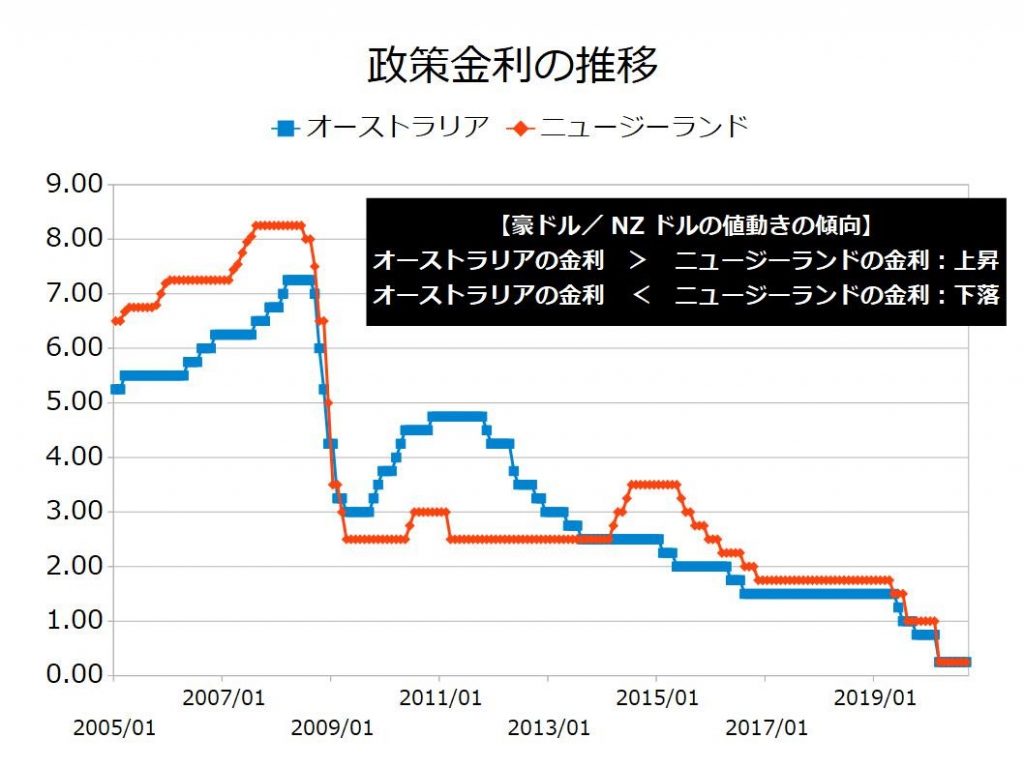

オージーキウイはレンジの変動が分かりやすい通貨ペアでオーストラリアとニュージーランドの金利差に大きな影響を受けます。

ニュージーランドの金利に比べて、オーストラリアの金利が高くなると上昇し、低くなると下落します。

出所:鈴 作成

出所:鈴 作成

金利差とチャートを見比べると分かりますが、オーストラリアとニュージーランドの金利差が小さければ現在の水準で推移する可能性が高いと考えられます。

現在は世界的に金融緩和の方向で、オーストラリア、ニュージーランド共にゼロ金利に近い状況です。

直近でオーストラリアが大幅に利上げする可能性は低いと考え、このレンジを設定しました。

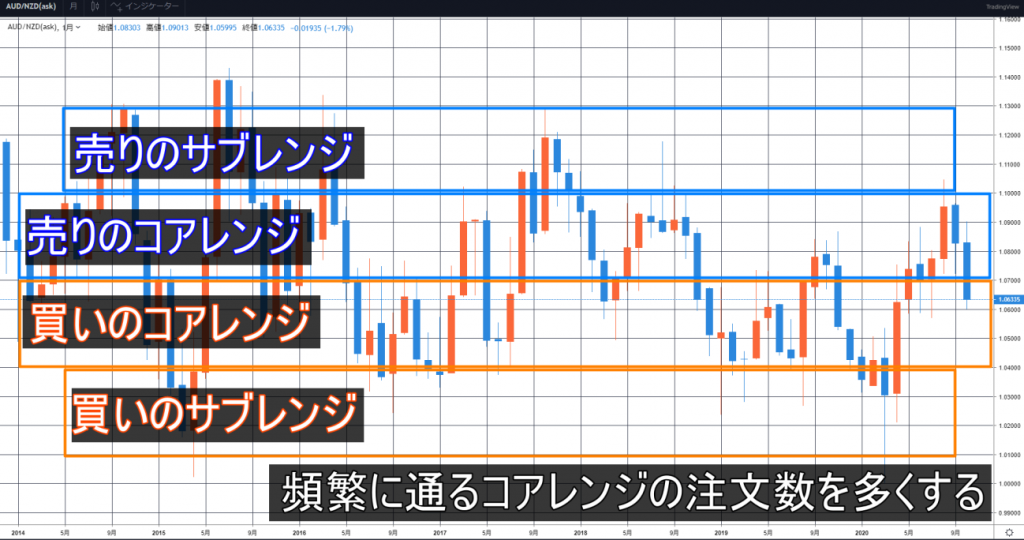

また、注文については上昇傾向のナスダック100トリプルのように単純に敷き詰めるのではなく、買いと売り4つのレンジに分けて注文を仕掛けています。

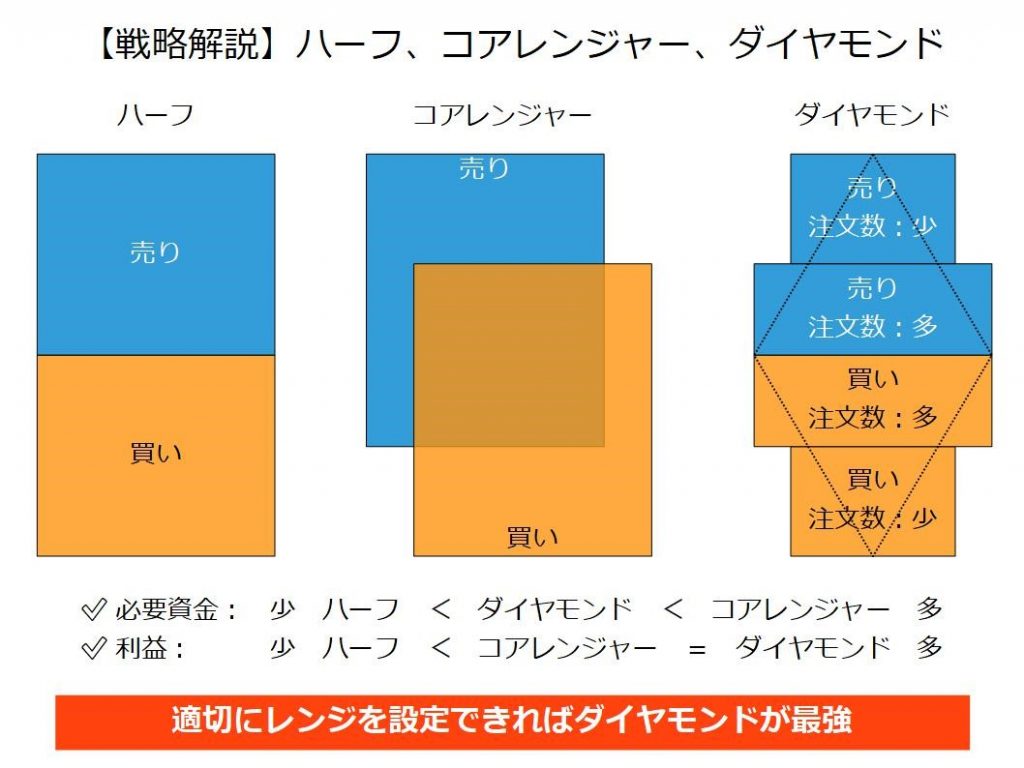

公式で提供されているハーフ戦略やコアレンジャー戦略の変形でダイヤモンド戦略と呼んでいます。

よく通る中央付近に注文を集めるのはコアレンジャーと同様ですが、買いと売りを重ねるのではなく、4つのレンジに分けることで、買いレンジと売りレンジが狭くなり、含み損が少なくて済みます。

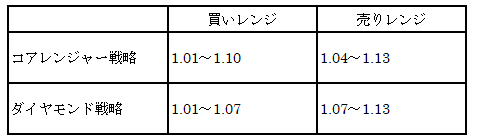

コアレンジャーとダイヤモンドのレンジの比較

仕掛ける注文数が同じため、期待できる利益はどちらも変わりませんが、コアレンジャーの方がダイヤモンドよりも高値のポジションを持つことになるので、暴落時の含み損が多くなります。

ダイヤモンドはコアレンジャーと比べて注文が複雑になるデメリットがありますが、資金効率の面では上位互換と言える戦略です。

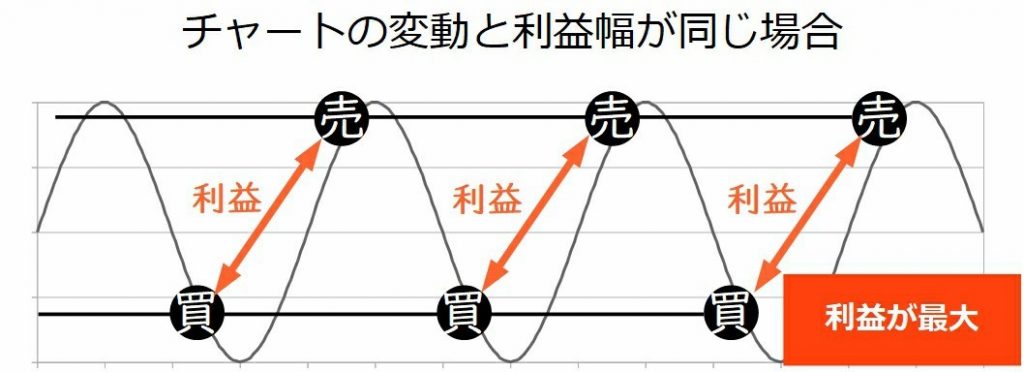

利益幅についてはATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を元に設定しました。

シミュレーションの数値も参考にはしましたが、レンジを形成する為替については波の大きさに合わせて利益金額を設定するのが最適と考え、ATR(平均的な値動き)を重要視しています。

出所:鈴 作成

3.株&為替のエースコンビナスダック100トリプル豪ドル/NZドルの撤退タイミング

この戦略はレンジを絞った設定になっているので、永遠にほったらかしにできるわけではありません。

この戦略の撤退タイミングをまとめました。

3-1.ナスダック100トリプルの場合

ナスダック100トリプルについては特に撤退の必要はありません。

方針が変わり、分割が行われずに200ドル、300ドルと上昇するような仕組みなった場合は変更が必要ですが、その場合はまったく含み損を抱えずに別の戦略に移れるので、気にする必要はないでしょう。

また、30ドル以下に下落することはあるでしょうが、上昇傾向のナスダック100トリプルなので、直ぐに上昇すると思います。

3-2.オージーキウイの場合

オーストラリアが利上げフェーズに入った場合は撤退を検討する必要があります。

オーストラリアが利上げした場合、1.13ドル以上のレンジに移動する可能性があります。

1回の利上げではレンジを飛び出す程の上昇はしないと思いますが、利上げは数年かけて繰り返し行われることが多いので、オーストラリアが利上げフェーズに突入した場合は想定レンジ内(1.01~1.13)に収まっていたとしても撤退を検討しましょう。

もちろん、オーストラリアと合わせてニュージーランドも利上げが行われれば、金利差は広がらないので、現状と同じレンジで推移する可能性もあります。

どちらにしても、この戦略を運用する場合はオーストラリアの利上げを注視してください。

また、ニュージーランドが利下げしてマイナス金利に突入しても金利差は広がるのですが、こちらはあまり警戒していません。

ニュージーランドが-2%、-3%と利下げしていけば金利差は広がりますが、マイナス金利を導入したEUや日本の例を見てもそこまで深堀するのは難しいため、無視していいと考えています。

というわけで、オーストラリアの利上げに注目していれば、撤退タイミングを逃さず、積み上げた利益をそのまま確保できる戦略になると思います!!

4.まとめ

今回わたしが考案した戦略を一言で表すと、ずばり「株&為替のエースコンビ」です。

わたしの実運用でもナスダック100トリプルとオージキウイだけで、3,000万円以上の資金を投入しており、非常に力を入れています。

ナスダック100トリプルとオージキウイはまさに株と為替のエース的存在です。

運営ブログではわたし自身の実績も公開しているので、ぜひそちらも参考にしてください(^^♪

運営ブログ:不労所得でセミリタイアを目指す30代のブログ

――――――――――――――――――――――――――――――

※上記ブログのリンク先の掲載内容は、インヴァスト証券株式会社が何ら保証するものではなく、一切の責任を負いません。